第1回企業価値発展大賞2021

ファイナリスト法人

5法人のファイナリストが選出されました。

(※法人名五十音順 / 社名クリックで詳細へ)

石坂産業株式会社

Ⅰ. 最近1年間に優れた成果を上げた特徴的価値

1.1年前の状態

石坂産業の2021年8月決算は売上高64億年、売上総利益は36億円、営業利益10億円だった。2020年8月決算は売上高61億円、売上総利益が26億円、営業利益10億円。ともに微増である。2018年8月決算の売上57億円、売上総利益21億円に比べると増加しており、コロナが2020年1月から始まったことを考えると、善戦しているといえるだろう。2022年8月期はまだ予想できないものの横這いということだった。この間、売上増をはかるより、利益を確保することを重視しているという。

2. 具体的な活動内容

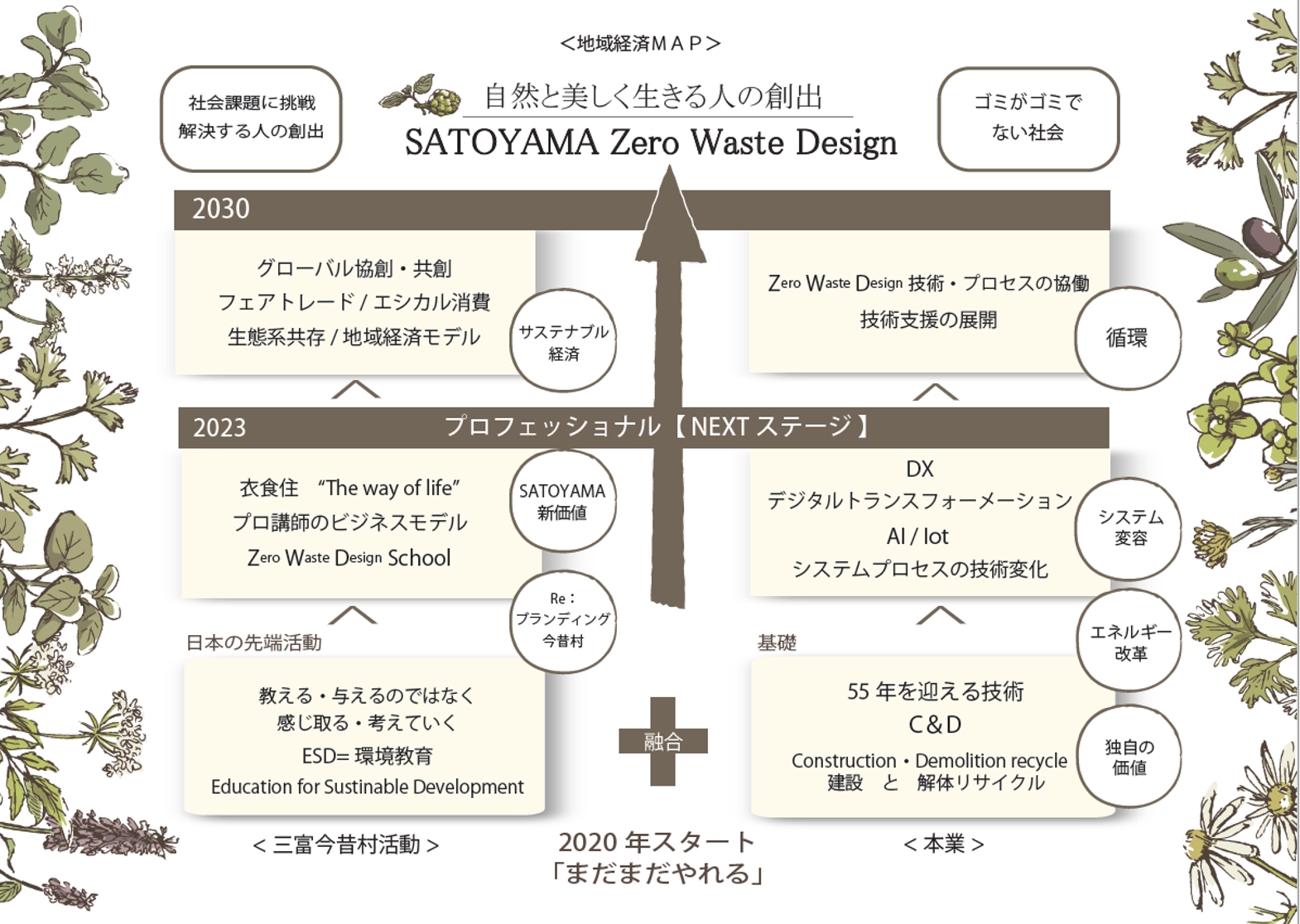

「本業、里山、研修教育」

2020年12月に企業表彰制度「日本経営品質賞」で中小企業部門賞を受賞した。日本生産性本部が「卓越した経営の仕組み」を表彰するもの。これは本業の建設混合廃棄物の不燃物の廃棄物混じり土の分別を、独自に技術開発した仕組みで、98%の減量化、再資源化を行い、ゴミの出ない社会を目指していること。加えて、工場敷地周辺の里山公園化などにより、環境教育、地域貢献を行っていることが評価された。

3. 経営におけるこの活動の目的・背景・経緯

「所沢ダイオキシン問題からの変身、飛躍」

石坂産業は1999年のテレビ局による「所沢ダイオキシン誤報事件」で大きな転換点を迎えた。当時は石坂産業の焼却炉が諸悪の根源とみられ、周囲からも非難攻撃を浴びた。このため、産業廃棄物の焼却処分を一切廃止、のちに特許となる石膏ボードリサイクル処理システムを開発し、木材チッププラントに粉砕装置を入れ、建設混合廃棄物の分別分級、リサイクル工場として再出発した。2002年には石坂典子氏が社長に就任している。2021年には廃棄物選別ロボットを共同研究で開発しラインに導入するなど完全自動化も目指している。

2012年より行っている工場周辺の里山を保全再生する活動も重要な経営の柱だ。工場の周囲17万8千㎡のうち80%を緑地帯と環境対策施設として管理している。「三富今昔村」として施設全体を一般公開している。この場で「環境教育」による地域貢献をするだけでなく、研修事業を通じて他産業と提携し、新たなブランド価値を創造することを推進している。

4. 活動によって得られた最近1年間の成果

「再エネ電力100%」

里山の「三富今昔村」は2020年9月から21年8月まで団体見学1,771名 一般来場者52,343名で、2020年度くぬぎの森環境塾環境教育では21の小中高大学から合計927名の児童、生徒、学生が学んだという。

また本業のプラントと「三富今昔村」合わせて、すべて再生可能エネルギーの電力とすることを達成し、プレスリリースも行った。これによりCO2排出量約4000トンを削減できた。

研修事業では小田急不動産に研修プログラムを提供するなど、社外への発展がみられた。

新規温浴事業クアオルトに向けて、21年5月に温泉掘削に成功、23年秋施設オープンに向けてスタートした。

5. この活動に対する経営者の志や情熱

石坂産業経営陣は、本業である産業廃棄物分別処理、リサイクルだけではなく、「発生した廃棄物をどう処理するかではなく、そもそもごみを生み出さないように社会の仕組みを変えていく」のが目標だ。そこで、「環境ビジネスのプロフェッショナルとして、廃棄物の減量化・リサイクル化率 100%、廃棄物ゼロを目指し、ゴミが出ない社会を推進しています。そのために、オープンイノベーションを宣言し、様々な企業や行政・研究機関と連携し、IoT・AI の先端技術を活用した選別機器を共同研究・開発し研導入を図り、持続可能で先進的なスマートファクトリーを創り出してまいります」として、工場内のデジタル化、ロボット化などを推進していくという。

三富今昔村などの「体験型」環境教育では、海外の環境教育関連事業者との連携を図り、サステナブルツアーや環境教育・学習リーダー養成プログラム等を新たに開発したいという。

2020 年に ISO マネジメントシステムの基本方針を「自然と美しく生きる」に変更し、人と自然と技術が共生する循環型社会(サーキュラーエコノミー)の実現に向け「ゼロ・ウェイスト」を掲げ、次の暮らしを創ることへの意欲と決意を新たにした。卓越した経営を目指すため、7 種統合 ISO と日本経営品質賞のアセスメント基準書を融合した経営システムを再デザインし、レジリエンスな組織への変革に努めている。

6. 特に注力した点、苦労した点などのエピソード

特にインナーブランディングを強化するため3つの重点テーマを取り組んでいる。

一つは「パートナーシップ構築の基礎となるインナーブランディングの実施」。社員一人ひとりに会社の経営理念をより深く理解し業務に反映させることを念頭にし、様々な教育プログラムを提供。個人と部署と会社の三つの目標を一致させる、個々の職務上の役割と責任を明確に示し、目指すキャリアアップを示す等のプログラムだ。また、指名研修も開催し、会社の目指す「理想的な姿」実現に向け、各部署が 1 年後の変化を遂げるように「あるべき姿」と個人の達成目標、部署の達成目標を設定するよう促している。人財開発に係る投資金額は、売上高の約3%で 25,000 千円、一人当たり 150 千円。

二つめは、「安全第一と健康経営の強化」だ。働き方改革は 安心・安全で働きやすい環境をつくるために、有給休暇の積極的取得、食生活の改善、受動喫煙対策など社員の健康管理、健康づくりのために職場環境の整備・改善に努めている。また NEC・インテルと IoT・AIを使った技術開発の業務提携を締結し、煩雑な作業や危険な作業をロボットに任せ、本来人間でしかできない仕事に特化する未来型の先進工場を目指している。

三つめは、「循環型社会の実現に向けた、社員一人ひとりの技術のレベルアップ」。オープンイノベーションを宣言し、様々な企業・団体と共同で先進的な技術の研究開発に取組んでいるが、そこには若い社員を参画させている。

Ⅱ. 応募テーマと法人全体の将来構想

「デジタル化、ロボット化、里山整備推進、温浴、再エネ化」

社会の誤解により、本業転換を図った。このため、広報への強い意識は、20年間続いており、社長を先頭にした講演や取材を受けるなどのトップ広報、女性管理職比率50%など会社全体をブランド化し、社会への発信を心がけている。

本業では、産業廃棄物処理で、焼却をやめ、分別、リサイクル化を図った。デジタル化、ロボット化を大手メーカーと提携して、ブランドアップにつなげている。

工場周辺に里山再生の公園を作り、それだけでは終わらず、オーガニックファームやハーブ園を作り、一般に公開し、この里山を舞台に環境教育を行っている。また温浴施設も計画し、掘削に成功、2023年オープンを目指している。このすべてを企業全体のブランドアップへ結び付け、さらに発展を心がけている。

2021年には経団連加盟の超大手企業が受賞するケースが多い経済広報センターの企業広報経営者賞を非上場企業としては極めて少ないケースとして受賞している。

エレファントジャパン株式会社

Ⅰ. 最近1年間に優れた成果を上げた特徴的価値

1.1年前の状態

エレファントジャパンは1975年の創業以来、顧客の工場内の床や壁にたまったり、こびりついたりした粉塵やゴミ、汚れを取り除き、工場の生産環境をクリーンにする業務を手掛けている。当初は社員がスコップなどを使った手作業ですべての業務を進めていたが、1990年に大分県内では初めて大型の吸引マシンを導入し、工場内の清掃作業の機械化に乗り出した。

吸引マシンの導入以来、30年にわたり、様々な改善を続けてきた。その結果、30年前には手作業で約1カ月かかった定期メンテナンス時の清掃作業を、吸引マシンの使用で8日間に短縮したという。この間、吸引ホースの先に取り付けるアタッチメント(掃除機のアタッチメントにあたる)を開発したり、現場での吸引マシンの操作方法を工夫したりして、少しずつ改善活動を積み上げてきた。

2020年ごろの清掃作業は、30年前に比べると格段に作業の効率アップや作業員の負担軽減が進んではいたが、改善余地も残っていた。それまでの吸引作業には事前の準備が必要だった。油汚れには「洗い油」を散布し、廃液には水を散布し、汚れを薄く溶かし、吸引しやすくしなければならなかったのだ。

そのため吸引作業の準備のための人員や時間が必要だった。また散布した油や水などが飛散するので、吸引回収後に床や壁をきれいに仕上げる作業も必要だった。

この油や水などを散布する事前準備の作業を改善すると、さらなる作業効率のアップや作業員の負担軽減が実現し、顧客にも工場の稼働率アップとコスト軽減という価値を提供できると同社は考えていた。

2. 具体的な活動内容

2020年以降の活動として特筆できるのは2021年12月に特許を取得したアタッチメントの開発である(特許出願は2020年12月。写真では緑印のアタッチメント)。このアタッチメントは吸引作業と同時に洗い油や水などを噴出することができるものだ。新しいアタッチメントを使うと、製鉄ダスト(粉塵)を吸引するための事前準備の工程が削減でき、作業効率が高まった。またアタッチメントの長さを従来品の半分の約30㎝へと短くしたため、狭い場所(側溝、地下ピットなど)での作業が可能になった。

アタッチメントの開発はこれまで30年の間、現場の作業員が中心となって取り組んできた。現場の作業員の中に溶接技術を持つ者がいたため、顧客の要望を聞きながらアタッチメントを自作し、試行錯誤を続けた。吸引作業は除去する液体、粉体、固体などによって異なり、作業現場の広さ、構造によっても細かい工夫が必要である。そうした多様な現場のニーズに合わせて、アタッチメントが開発されてきたのだ。

この間、30種類ほどのアタッチメントを開発し、そのうち10種類ほどが今も成果を上げている。特許を取得したのは2021年12月が初めてである。

また2020年には高圧洗浄車を導入し、これまで手が届かなったスペースの汚れの除去や仕上げの質向上、作業時間の短縮を実現させた。

3. 経営におけるこの活動の目的・背景・経緯

エレファントジャパンはミッションとして①常にお客様のご期待にお応えすること②循環型社会への橋渡し役として貢献することを掲げている。このミッションを実現するために業界に先駆けて30年前に吸引マシンを導入し、2010年には国内最大級の吸引マシン(風量140㎥/分)を導入した。新鋭設備の導入によって工場のメンテナンス作業の効率化を進め、顧客の工場の稼働率向上をサポートしてきた。また清掃作業の改善活動は、再利用できる油分の回収率を向上させ、循環型社会の実現に向けて貢献する活動であり、現在注目されているカーボン・ニュートラル(CO2排出量の実質ゼロ)にも貢献できるものである。

2020年以降の活動も同社のミッションの実現に向けた活動だ。ミッションを実現するために必要なことは社員が一丸となって努力できるかどうかが鍵を握っている。

なぜなら新型の機械設備を入れるだけでは顧客の期待に応えることはできないからだ。例えば日本最大の吸引マシン(風量140㎥/分)を使いこなすには作業員の経験知が必要だという。強力な吸引マシンのホースは通常の吸引マシンに比べ上下左右に大きく暴れる。その操作には現場での改善活動を通じた経験知の蓄積が大切なのだ。また同社が長年続けてきた多様な作業現場に応じたアタッチメント開発がなければ、そのミッションの実現は不可能である。

エレファントジャパン代表取締役の高橋枝見さんは「こうした30年にわたるお客様と現場の作業員との協働作業から生まれた経験知は同業他社にはないものだ」と言う。これまでは現場で働く作業員の努力は目に見えない形で蓄積されきたが、2020年以降は現場の経験知を「特許」という形に「見えるか化」することにした。

2021年12月に初めてアタッチメントの特許を取得し、地元のメディアでも紹介され、従業員の励みにつながったという。メディアなどで話題になったことで、新たな顧客が増えるという効果もあった。

従業員の満足度(ES)が高まっていくと、日々顧客と接している現場社員の努力にも磨きがかかる。高橋さんは「ESの向上が顧客満足(CS)のさらなる向上につながるという好循環をもたらすと信じています」と話している。

4. 活動によって得られた最近1年間の成果

特許を2021年に取得したアタッチメントと2020年に導入した高圧洗浄車によって、作業効率は1.3倍に向上した。長年の取引先である日本製鉄大分工場では20トンの製鉄ダストの回収にかかる時間が8時間から6時間に減ったという。この結果、日本製鉄大分工場で製鉄業務に関わっている企業2社からの受注額が2021年7月期に5750万円増えた。現在は人手不足でさらなる受注増に応えられない状況だが、今後人手の確保ができればさらに5000万円の受注増が期待できるとみている。

エレファントジャパンの最近の業績は2021年7月期まで2期連続の増収増益と好調だ。今期も好調で2022年7月期の売上高は初めて4億円を突破し、利益も燃料価格が高騰しているにもかかわらず増収見込みで3期連続の増収増益を見込んでいる。

こうした最近の活動は同社に経済的価値を与えただけではなく、メンテナンス事業の効率が高まったことで、取引先のCO2の排出削減を進めるとともに再利用できる油分などの回収率を向上させた。循環型社会への橋渡し役を演じたいという同社のミッションを体現している。

またアタッチメントの特許取得への取り組みは2021年3月、「2020年度特許チャレンジコンテスト」(主催・大分県)で優秀賞を受賞した。コロナ禍の苦しい環境下で特許を取得し、業績も上げたという話題が地元ラジオ番組や地元紙で取り上げられた。そうしたメディアへの露出が、取引先企業だけでなく多くの企業に同社の技術力の高さを認知させ、新たな顧客獲得に役立ったという。

メディアへの露出によって、社員ばかりかその家族がエレファントジャパンの企業価値の素晴らしさを知ることになり、同社のブランディング活動にも貢献した。

5. この活動に対する経営者の志や情熱

エレファントジャパンの主要な取引先の一つである日本製鉄大分工場から受注しているメンテナンス作業のうち8割は吸引マシンを使った作業だという。30年前までは作業員による手作業でゴミや油汚れを取り除いていたのだが、今では吸引マシンがきれいにしてくれる。しかし今でも2割ほどの場所で手作業による清掃作業を余儀なくされているという。

地下深くの手つかずの場所や吸引マシンが入らない小さなスペースなどがまだ工場には残っている。誰かがその場所に入り、手作業で清掃作業をしなければ、工場はいつ何時ストップするか分からないリスクを抱え続けることになる。

高橋さんは「すべての場所を人手に頼らず、効率よく作業できるようにしたい」と語る。現場で働く作業員の負担をできるだけ軽くし、工場をきれいにしたいという。工場がきれいになるとラインの故障も減り、生産性は上がる。その結果、工場からのCO2排出量は減り、地球環境が改善するはずだ。循環型社会への橋渡し役になりたいというエレファントジャパンの志の実現には、さらに高い頂に登っていかねばならない。

そのために必要なのは現場作業員の負担を軽減するための技術革新である。それを支えるのは「人の力」だと高橋さんは信じている。吸引マシンを導入すれば、すべてが解決するわけではない。アタッチメントを開発し、制限が厳しい場所での作業を可能にするのは現場の作業員の「経験知」である。例えば真っ赤に溶けた鉄が流れるラインの近くで安全に清掃作業をするには、長年の経験知から生まれたノウハウが不可欠だ。そうした経験知を積み上げて、吸引マシンの新たな操作方法を創り出していかねばならないのだ。

現場の「人の力」こそが技術革新の源である。「社員は志を一つにし、お客様に『ありがとう』と喜んでもらうことを幸せと感じてほしい。まるで家族のような会社をつくり、チームワーク力を発揮したい」。高橋さんの願いである。

現場で働く社員の様子から彼らの心をくみとり、現場の知恵を引き出し、それを経営陣がしっかり受けとめる。その知恵を現場で生かせるよう経営陣が対策を練る――。そんな現場社員と経営陣との心を込めたキャッチボールからお互いの信頼関係は強固になる。

毎朝4時に起床する高橋さんが出社するのは午前5時。担当する工場に向けて朝一番に出発する社員らを「行ってらっしゃい」と見送り、日中は営業活動や事務作業をする。そして夜に社員らが工場から帰社すれば、「お帰りなさい。お疲れ様」と迎える。そのため高橋さんは最後の社員が会社に戻ってくるまで待ち続ける日々を送っている。

6. 特に注力した点、苦労した点などのエピソード

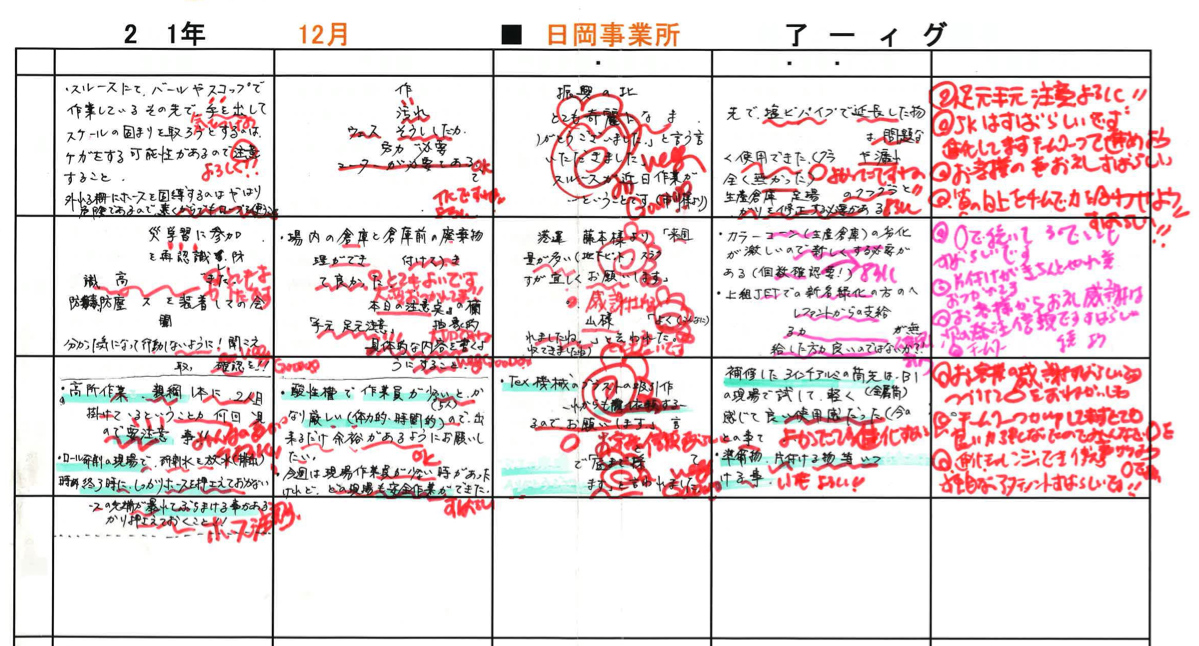

現場にはたくさんの知恵や技がある。その現場の力をしっかり受けとめ、経営に生かして顧客サービスを向上させることが重要だ。そのためには日頃の社内コミュニケーションが円滑でなくてはならない。高橋さんは社員が毎日書いている日報をその日のうちに目を通し、翌日までにコメントを書くことを日課としている。「何気ない仕事の中に宝があります。手書きの日報を読み、筆圧や字の形で社員一人一人の心を読み取ります。お客様に助けられたり、お客様に喜んでいただいたりした様子を日報から知り、お互いに喜び、ほめてあげる。そういうコミュニケーションの中で家族のようなチームワークが生まれると思います。それがエレファント魂です」と高橋さん。

またメンテナンス業務の効率化が進み、数年前から毎週末に終了ミーティングを開くことができるようになった。その週の出来事を共有し、良いことは評価し、改善すべき点は改善策をみんなで考える機会となった。高橋さんら幹部社員は終了ミーティングの議事録に目を通し、コメントし、経営陣が取り組むべきことを素早く議論し、実行に向けて動く。議事録にびっしり赤字に書かれているコメントは高橋さんのものだ(写真参照)。

「心を読み取り、心を込めて通じ合うには手書きのやりとりが大切」と考える高橋さんだが、エレファントジャパンの社内コミュニケーションとしてLINEや動画なども駆使している。リアルタイムに伝えなければならない連絡事項にはLINEを使い、作業改善のビフォー・アフターを映した動画をGoogleドライブにアップして情報共有を図っている。高橋さんは「義理人情の世界とDXの世界とをケースによって使い分けています」と話している。

Ⅱ. 応募テーマと法人全体の将来構想

企業価値発展大賞に応募したテーマは、自社開発のアタッチメントや新たに導入した高速洗浄車を活用し、工場のメンテナンス作業の効率化をさらに高めたことである。作業の効率化は従来の1.3倍に向上した。顧客にとっては工場の稼働率アップという「喜び」を与えた。

エレファントジャパンは創業以来、清掃作業を中心とした工場のメンテナンス業務を請け負ってきた。同社は30年前に業界で初めて吸引マシンを導入し、それまで手作業で進めていた清掃作業を機械化した先駆者である。「3K」と呼ばれることもある清掃作業を機械化することで作業員の負担を軽減し、作業の効率を高めてきた。

長年続けているメンテナンス作業の改善活動だが、いまだにすべての作業を手作業で清掃しなければならない場所が工場内には2割ほど残っているという。そうした困難な場所でも作業員が楽に作業できるような改善活動を今後も続けていかねばならない。今回の応募テーマは100%の機械化を目指している同社にとっては大きなメルクマールとなる一里塚といえる。

またエレファントジャパンの企業ミッションは、工場のメンテナンス作業を通じて、循環型社会を築く橋渡し役になることである。今回の取り組みはメンテナンス作業の効率化を通じてCO2排出量の削減や再利用できる資源の回収率アップを実現した。まさに脱炭素社会と循環型社会の実現に向けてさらに歩を進めたことになる。

今後の経営課題は現場の「人の力」を質量ともに増やしていくことだ。産業廃棄物処理や清掃作業に対するイメージは必ずしも良くはなく、人材育成・確保にはイメージアップが重要だ。今回、自社開発したアタッチメントが特許を取得し、作業の効率化と同社の業績アップを実現したことで、地元メディアが同社を紹介し、大分県が主催するコンテストで優秀賞を受賞した。

しかもエレファントジャパンの取り組みは脱炭素社会や循環型社会の実現にとってなくてはならない時宜にかなった仕事であり、エッセンシャルワークだといえるのだ。今はまさにイメージアップの好機である。

エレファントジャパン代表取締役の高橋枝見さんは「私たちの業務が循環型社会への実現に向けて不可欠な仕事だというスーリーづくりをしていきたい」と話す。今回の取り組みを生かすことで同社のプランディングを高めていけば、持続的な人材育成・確保につながる可能性がある。

三協精器工業株式会社

Ⅰ. 最近1年間に優れた成果を上げた特徴的価値

1.1年前の状態

三協精器工業(本社・大阪市東淀川区、売上高15.2億円(2020年7月期)従業員110名。以下、三協精器)の主業務は、各種スプリングを中心とした金属部品の製造・販売。主要取引先は自動車メーカー。2017年8月、熊本工場に導入した大型機器により、冷間成形として世界最小線径(0.02ミリ)から最大線径(20ミリ)まで加工が可能となった。「世界一の金属機能部品総合メーカーを目指す」事を社是としている。

ここ数年の同社については、ある異色の事業への進出が目を引く。2017年、北海道・札幌市で羊肉のバーベキューを中心に展開していた飲食業の(株)クスモトをM&Aで買収。2019年4月に設立したグループ会社、士別三協(株)がそのクスモトの飲食業を吸収し、同年12月に同じ北海道の士別市に羊の牧畜のための士別三協ファームを立ち上げ、羊舎3棟を建設した。

要は、グループ内で羊の牧畜業と飲食業という2事業を立ち上げたのだ。日本でもポピュラーなサフォークと呼ばれる種類の羊の飼育41頭からスタート、現在は200頭以上に上っている。士別三協が手がける事になった店舗「士別バーベキュー」は、買収後にインバウンド需要が増え、北海道の外からの客も増えたという。

2. 具体的な活動内容

「『士別バーベキュー』には将来性があります」――そう話すのは、三協精器の赤松賢介代表取締役社長。その理由を順に説明していこう。日本で羊肉といえばジンギスカン、それも羊特有の匂い、クセを消すために味付けされたものが中心である。

「『くさい』『クセがある』『翌日まで残る』といった羊肉のイメージは、日本で流通している羊肉の99%が輸入物であることが原因。輸入物の多くは大量生産される半面、羊じたいの健康状態、飼料やストレスの多寡によって個体差が生じます。その結果、味に臭みや特有のクセが生まれてしまうのです」(赤松社長、以下同)

しかも、北海道内で道産の羊肉の数は圧倒的に少なく、99%以上を輸入に頼っている状態だとか。ただ裏を返せば、実は北海道を始め日本人の大半は、“匂わない”“クセのない”本来の羊肉の味を知らない、という事になる。ならば輸入モノを使わずに自ら質の高い羊肉を生産し、ジンギスカンではなく羊肉本来の風味が楽しめるバーベキューで他社との差別化を図ればよい、というわけだ。

3. 経営におけるこの活動の目的・背景・経緯

「牛や豚はすでに多くの人が手掛けていますから、新しくビジネスを始める際は羊のようにニッチなところから入るべき。例えば松阪牛のような成功例がすでに占めている市場に、今からブランディングして参入するのは難しい。一次産業である農林漁業の従事者が、二次の製造業、三次の小売業に至るまで一体となって進める「6次化」がよく言われますが、成功例は今のところ淡路島の三年トラフグ、大分の関鯖など数は限られます。最近はネット経由の販売で状況が変わってきてはいますが、自分の思いだけで「おいしい、おいしい」と手前味噌で言っていても、お客様が買わなければ意味はありません」

確かに理にかなった見立てと言えよう。もっとも、そもそも大阪の部品メーカーがなぜ、北海道で羊肉を清算しようと思い立ったのだろうか。

「実は、20年以上前から牧畜業を含んだ農業に興味を持っていました。なぜなら、わが社の売上高の約40%は自動車メーカー向けですが、その次に多いのが約25%の農業機械メーカー向け。本当により良いモノづくりを行うには、最終的にわが社の製品を使うユーザーを想像することが必要ですが、そのためには『顧客の顧客になる』ことが早道です。それは我々が農業機械メーカーの顧客、つまり農業機械の使い手になることなんです」

普通自動車と違って農業機械は、実際に農業を手掛けている者でなければなかなか買えないし、借りるのも難しい。三協精器は農業機械の利用者のニーズを理解するために、自らが牧畜業を含む農業の従事者、つまり農業機械のユーザーとなった。

加えて、買収当時のクスモトの売上高は、三協精器の10分の1以下の約1.2億円。この後に資金に窮したとして、例えば設備投資で冷蔵庫を買うとしても300万円程度。この金額で買える産業機械関連の設備は皆無だ。このスケール感の違いから、本業に影響はないと判断したようだ。

「それにグループ全体で見ると、資金繰りを柔軟に行えます。メーカーの資金回収は手形の期日が120日とか、長くて150日とサイクルが長期に渡るのに対し、飲食店は現金回収だし、カードの支払いでも1か月目。逆に農業は、例えば羊の飼料代などを「年1回の収穫時に支払う」という発想のサイクルです」

異なる事業どうし好不調を補い合って、資金繰りがよりスムーズになるわけだ。

4. 活動によって得られた最近1年間の成果

赤松社長は、このクスモト買収直後から自社製羊肉のブランド化に動き出している。

「買収直後から、北海道士別市に相談・協力してもらいながら進めています。もともと士別市は40年ほど前から“士別はサフォークの町”としてアピール、道内では多少知られた存在なんです」

三協精器の参入で、そのさらなる活性化にも期待がかかる。今年1月3日からコンサルタントとしてブレインゲートの酒井光雄氏を指名、ブランディングについて相談している最中だという。

「士別市は、市長も含めて市役所の方々全員が私どもを応援し、ご活用して頂いています。私どもも市の制度を活用し、士別の名前を使わせて頂いているので、恩返しとして町興しに繋がればよいなと思っています」

5. この活動に対する経営者の志や情熱

こうして牧場を開いてから2年、数々の努力の成果が早くも形になり始めているようだ。サフォーク種は体が大きく良質な肉が取れるが、ストレスに弱く病気になりやすいという。

「そのサフォーク羊にストレスをかけぬよう、放牧を多く取り入れたり、飼料は成長段階に合わせて変えたり、腸内環境を整えるために納豆菌や乳酸菌、海藻のペレットや有明海の板海苔を水戻ししたものを混ぜたりと工夫を凝らしました。かつウエアラブルの端末を使用し、羊の体重など健康状態を一括でデータ化し、体重を増え過ぎぬよう飼料の増減など飼育方法のチェックも行いました。ともかく、いいと思える事は全部やりました」

赤松社長がその美味しさの指標としていたのが、フランス産のあるマトンだった。

「口にした途端に絶句するくらい、私にとって過去最高に美味しかった羊肉です。キロ当たり1万円近くという高価格。でも、昨年12月に最初の出荷用として試食に回した羊が、それと匹敵するか、超えたと言ってもいい美味しさだったんです。最初からこんなに美味しい羊肉ができるとは思っていなかった。今後は『士別三協ファームの羊は別格だ』と言われるくらいにブランドを育てないと。宣伝したり、物産展に出す性格のものではありません。正攻法によるやり方を、今年から模索しています」

もっとも、今年の年内に出荷できるのは50頭程度、多くて80頭にとどまる。羊は牛・豚などに比べて個体が小さいので、まだ十分な供給量とは言い難い。

「昨年6月、大阪に『士別三協ファーム直営 士別バーベキューはなれ』という高級店を開きました。少し高級店にした理由は、供給量がまだ十分ではなく、希少な部位だけを使う高級店でないと対応できないことと、先にカジュアルな安い店を始めたら、後から高級ハイエンドな店に移ることが難しいから。高級店を我慢して運営しながら、そこで余った部位を活用できるカジュアル店を、同じ地域でセットで作る。東京にはこのやり方で進出しようと考えています」

6. 特に注力した点、苦労した点などのエピソード

では、この士別三協の牧畜・飲食の両事業は、部品メーカーとしての三協精器の本体にどんな影響を与えたのか。

「まず、農業機器メーカーの単なる部品の仕入れ先ではなく、最終製品である農業機械を購入するお客となったおかげで、非常に大切にしてもらえるようになりました。購入量一つとっても、パートナーとしての意識を先方さんも持ってくれる。私どもの営業も持つことができる。さらに、私どものばねの製造の現場の社員も、自ら作った部品を手掛ける農業機械を少しは身近に感じられます」

「私どもの本業は製造業、しかも組み立てではなく加工業であり、そこに従事するばね職人を養成するための手法があります。同じ職人である羊飼いや、とりわけ離職率の高い料理人という職人に対しても、私どものやり方は有効だと思っています」 もっとも、品質管理の観念には本体とまだ大きな差があるという。 「製造業で要求される品質管理のレベルが、牧畜業・飲食業とではまったく違います。そこにまで達するまでにはまだ時間がかかります」―― ここが今後の課題の1つと言えよう。

Ⅱ. 応募テーマと法人全体の将来構想

今後は士別三協にも製造業の厳しい管理方法を浸透させ、グループ全体の売り上げを上げていく、と赤松社長は言う。

「コロナ禍前には、士別三協の売上高は1億5000万円に達していました。今後5年でその3倍の約5億円に、10年後に10億円まで伸ばせればと考えています。コロナ前は取り合いだった北海道産の羊肉は、コロナ禍の下で他の多くの飲食店が店じまいしたために、供給元を押さえることが出来たところも多々あります。10億円に迫る頃には、業態をFC(フランチャイズ)制に転換しているかも知れません。既に旭川で希望者が手を上げています」

部品メーカーが手掛ける牧畜業と飲食業。ユニークだがしっかり裏打ちのある事業展開を注視したい。

株式会社大和製作所

Ⅰ. 最近1年間に優れた成果を上げた特徴的価値

1.1年前の状態

2021年3月期決算は、コロナウイルス感染拡大の影響で外食の機会が減ったことから大打撃を受け、売上高が国内は半分、海外はほぼゼロに落ち込んだ。

2. 具体的な活動内容

- 世界初の店内用の半熟卵自動殻剥き機「ゴールデンエッグ」を開発、2020年10月に発表した。シンガポール・ラーメン学校の生徒の要望を受けて開発したもので、海外での売れ行きが好調。半熟卵の殻剥きはロスが多くなりがちだが、ゴールデンエッグを使えばロス率を大幅に低減できる。殻剥きのスピードも、手作業だと1個につき約20秒かかるが、ゴールデンエッグだと約6秒で済む。なお、大和製作所は「1週間でプロになれる麺学校」をコンセプトに、うどん、そば、ラーメンそれぞれについて麺学校を国内外で開催している。

- 世界初のラーメン玉丸めとラップ包装を一体化した小型自動包装機「玉三郎」を開発し、2021年7月に発表した。

- 水捏ね、包丁切りの十割蕎麦製麺機「坂東太郎プラス」「菊次郎」「舞姫プラス」(3つで1セット)を開発、2021年7月に発表した。

- ベストセラーかつロングセラーの小型ラーメン用製麺機「リッチメン」の全面リニューアルを行った。

- オンラインやSNSを通じて海外顧客向けに機械のデモや日本の麵料理を発信した。YouTubeでは週1回のペースで海外時間に合わせてライブ配信している。リモートで個別化にも対応している。

- YouTubeでオンラインセミナーを実施。要望や質問に回答するとともに、店舗経営についての考え方などを発信している。

- e-Learningサービスを2021年11月に発表。麺ビジネスの支援のため従来行っていた麺学校の講義内容やYouTubeでの発信内容について、実際の調理や機械操作の映像、アニメーションを織り交ぜながら解説している。無料の「トライアルコース」と、有料の「ラーメン初級コンプリートコース」を提供している。

3. 経営におけるこの活動の目的・背景・経緯

コロナ禍の中、銀行に一切頼らなくてもすむよう、財務力強化の必要性を認識した。3年後には上場できる経営基盤の構築を目指している。

4. 活動によって得られた最近1年間の成果

「ゴールデンエッグ」「玉三郎」「坂東太郎プラス」「舞姫プラス」「菊次郎」を相次いで市場に投入した。コロナ禍を受けて麺学校への出席が困難になったため、YouTubeを通じて支援を継続。それをe-Learningの導入につなげた。

世界的に電子部品の供給が困難になったが、同社はインバーターを中国アリババから購入するなど、海外市場から直接調達し、現在、半年分の在庫を確保している。戦略的に動いたことが奏功した。

5. この活動に対する経営者の志や情熱

藤井薫社長がe-Learningなどソフト面に力を入れるのは、ハード市場の成長は直線的なのに対し、デジタル市場は指数関数的に伸びるという認識があるからだ。藤井社長は、かつて新興企業であった米国のGAFA(グーグル、アマゾン、フェイスブック=現メタ、アップル)がIT技術の開発に徹底的に取り組んだ結果、急成長を遂げた例を引き合いに、デジタル化の利点を強調する。同社としては、日本の食文化を代表する麺と、メニューのデジタル化などITとの融合を進め、さらに世界に広げることを目指している。

6. 特に注力した点、苦労した点などのエピソード

海外だけでなく国内においてもデジタル化を進め、YouTube やSNSを活用した情報発信、e-Learningビジネスを強化している。その背景としては、コロナ禍で売り上げが落ち込み、製麺機の販売だけでは経営が厳しい状態になったことが挙げられる。

Ⅱ. 応募テーマと法人全体の将来構想

現在注力しているe-Learningはまだ導入したばかりだが、徐々に売れ始めている。将来はサブスクリプション方式に移行することを目指している。

同社はe-Learningなどソフトを重視しており、3年後、もしくはそれ以前にハード-ソフトの売り上げ比率を半々にすることを狙っている。同社は小型製麺機のシェア40%と、業界トップのモノづくり企業だが、同時にハードとソフトをつなぐメディア企業でもあるようなビジネスモデルを構築中だ。

コロナ禍の前からは、麺ビジネスを始めたい人には製麺機を販売し、麺を販売・消費する人には半生うどんを販売、麺や麺ビジネスについて学びたい人には麺学校を開催するという、「麺の総合ソリューション企業」になることを目標に掲げている。

2022年3月期の決算は、売上高が前期比ほぼ倍増の17億~18億円、経常利益は2億~3億円と黒字転換を見込んでいる。

大和製作所の創設は1980年。その後、1993年にソウル出張所、2015年にシンガポール現地法人、2016年にシンガポール・ラーメン学校、2019年にオランダ・アムステルダムに現地法人、米ニューヨークに現地法人を設立した。経営理念の一つに「日本の麺文化を世界に広げる」があり、海外市場を重視している。現在の国内、海外の売上高比率は6対4だが、将来、これを逆転させることを目指している。

吉川グループ

Ⅰ. 最近1年間に優れた成果を上げた特徴的価値

1.1年前の状態

日本国内でも金属加工集積地として有名な新潟県燕市でステンレス金属加工を手掛ける中核 企業、吉川金属株式会社(吉川力社長、資本金1000万円)を中心に関係企業の株式会社ヨシカワ、カットウエル株式会社の3社でスクラムを組むのが吉川グループ。

吉川グループは、かねてから事業活動を通じて企業の社会貢献を果たす、ということを経営理念の柱にしてきた。中でも2021年1年間の新たなチャレンジ、取り組みが吉川グループの方向付けに広がりを持たせるきっかけになった、という。

代表の吉川氏によると、そのきっかけは、日本全体で異常気象による暴風雨の多発や河川の氾濫など自然災害が際立ったこと、また長期化する新型コロナ感染リスクの高まりが国民に生活不安をもたらしたことだ。吉川グループは、自らの技術力の「強味」を生かして、「防災」「防疫」へのチャレンジをする必要がある、と判断し、企業行動に移した。それらのチャレンジが、結果として、新たな商品化につながったばかりか、社会実装を通じて社会に貢献した。

2. 具体的な活動内容

まず防災に関して、河川氾濫や冠水後の復旧・復興時に、災害現場で土砂の撤去や移動運搬が大きな困りごとになっていることを知った。そこで、グループ企業の株式会社ヨシカワの実現屋事業部という、ユニークな名前の事業部を中心に、独自の土砂運搬機を開発した。

吉川グループとしては、自信の作品だったが、評価を問うため、2021年8月に大阪で開催の「自然災害対策技術展」に出展した。同時に、社会実装の形で、災害復興現場で業務に携わる自衛隊、土木関係企業、自治体災害対策関係者に土砂運搬機の試作機を使ってもらい、使い勝手のよさや悪さ、改善点は何かなどに関してアドバイスを受けた。それらのアドバイスなどをもとに改良に取り組み、2022年中に製品化を終えて、災害現場に役立てたい、という。

同じヨシカワ実現屋事業部とグループ企業のカットウエル株式会社が防災の観点から共同開発したエレベーターの防災グッズ収納キャビネットも評価の対象になっている。

吉川グループによると、災害発生時に高層ビルのエレベーターが突然、停止を余儀なくされてしまった場合に備えて開発に取り組んだ。エレベーターの一角に防災グッズ収納キャビネットを据え付け、災害時に、非常用の飲み物など防災グッズを取り出して対応するようにすれば、防災対策になるのでないかとの判断となり、試作品をつくった。すると、複数の大手エレベーター企業から「取り組みの発想が面白い」と引き合いがあって、今やビジネスチャンスになっている、という。

ヨシカワ実現屋事業部とカットウエルは、防災対応にとどまらず防疫に関しても成果をあげつつある。具体的には、ヨシカワ実現屋事業部が、ウイルスや病原菌などの侵入対策に使われる事業場や工場の室内履きの靴に関して、滅菌性に優れたステンレスを活用した滅菌シューズボックスを開発、またカットウエルも同じく事業場内の洗面所でウイルス飛散防止のために使われる特殊なペーパータオルを清潔にする補助用具「ペーパー・クイックリー」を開発した。

これらの製品を2021年12月に千葉県で開催された医薬品・医療品製造設備の展示会「インターフェックス」に出展した。現場で社会実装して改善点のアドバイスなども得た。現時点で、吉川グループは手ごたえを感じており、2022年に商品化し、世の中にアピールする、という。

3. 経営におけるこの活動の目的・背景・経緯

祖父が創業した吉川金属を軸にした吉川グループ3代目の吉川代表は、経営勉強を兼ねて若い時期に出向した大手商社住友商事での8年間の現場営業経験などをもとに、2006年の代表就任後、吉川金属、ヨシカワ、カットウエルのグループ3社の事業を組み合わせてシナジー効果を出し、独自のコア事業化をめざす現在の経営路線をつくりあげた。

吉川代表によると、3事業は、吉川金属が中核で、金属加工集積地の燕三条でのステンレス製 品製造に最適な90種類にのぼる金属素材を地元企業向けに供給するミッションを担う。2つめの事業は、主として製造設備を持たない開発型のファブレスメーカーの生産を受託するOEM(他社ブランド製品を受託して生産)事業だ。ヨシカワ実現屋事業部やカットウエルが担う。3つめは、ヨシカワのライフスタイル事業部が担い、消費者の高いニーズに対応、端的にはワンランク上のステンレス製の家庭用調理用品などを開発、付加価値の高い消費者向け商品化を行う、という。

吉川代表は「3事業は、互いの取り組みが微妙に関連するので、一本化すればいいでないか、 という考え方もある。しかし、一本足だけで立っていると、さまざまな外部の環境変化に対応できない。むしろ、経営の柱を3つ持つ三本足経営の方が、互いに連携して、それぞれの企業の持つ強みを生かしてシナジー効果を上げるのにベストだ、と判断した」と述べている。

4. 活動によって得られた最近1年間の成果

吉川グループは、「これをつくってくれ」「これが欲しい」という顧客企業の要望などにもとづいてこれまでグループ内のヨシカワ実現屋事業部やカットウエルが中心になってOEM(他社ブランドの製品の受託生産)で来た。この取り組みが事業の柱の1つであることは間違いない。

しかし、この1年間、たとえば災害被害に対応して「これがあれば世の中の困りごとに対応できるのでないか」と、土砂運搬機を試作製品化して展示会に出展する新たなチャレンジを行った。その際、災害対応現場で活動する人たちのコメントを聞き、ニーズをつかみ製品化に落とし込んでいくことにも取り組んだ。これらの取り組みによって「開発型自社製品」づくりのノウハウを体得した。このチャレンジで、吉川グループの新たな方向付けができた1年だった、という。

5. この活動に対する経営者の志や情熱

吉川代表は、「環境変化に伴って発生した世の中の新しい不安や心配事などに対して、企業が経営の論理だけで動くのでなく、むしろ、企業として何ができるか、何が社会貢献になるかを考え、そのために必要な、たとえば災害対応型の土砂運搬機にチャレンジした。

結果は、災害で被害にあって苦悩しておられる多くの人たちに貢献できた。新潟の燕三条の吉川グループは面白い取り組みをする企業だ、という評価になった。地方区レベルの企業が志の大きさで一気に全国区の企業になったようなものだ。私たちとしては、これが大きな自信につながった」と述べている。

6. 特に注力した点、苦労した点などのエピソード

吉川代表は、グループに大変化をもたらしたチャレンジに関するエピソードをこう述べている。

それによると、吉川グループは、これまで、顧客の企業から要望や注文を受け取って製品化していく典型的なOEM型開発の取り組みだった。ところが、自然災害など環境変化によって発生した「不安」「不便」をTVや新聞記事などから抽出、また災害現場に出かけてニーズを探り、試作品をつくりってマーケットにもっていきヒアリングを行ってブラッシュアップする作業を繰り返した。

この「独自開発型ものづくり」は、消費者のニーズを敏感にかぎ取って製品化する家庭用調理用品以外には全く初めてのこと。このため、戸惑いも多く、経営のみならず開発、あるいは生産現場も大きく悩んだ。それを克服することにかなりの時間を要したが、今や自信になってきた、という。

Ⅱ. 応募テーマと法人全体の将来構想

吉川グループ代表は、ステンレス金属加工の集積地、燕三条について、「全国で流通するステンレス薄板は月ベースで6万トン、そのうち燕三条の比重は6000トン、言ってみれば国内マーケットの10%シェアでしかない」と位置付け、そうした中での吉川グループの今後について「大量生産、大量販売によるスケールメリット、ロボット導入による無人化、機械化での収益性向上、生産性向上といった経営をめざすのは極めて難しい。しかし吉川グループには中核企業としての自負があり、しかも磨き上げた強味ともいえる技術力、製品開発力がある。これを武器に、多くの企業や消費者のニーズに応え、『強く必要とされる企業体』になっていく」と語っている。

ところが、インタビュー調査の中で興味深かったのは、吉川氏には経営者としての心意気を感じさせるものがあった。吉川氏は「オンリーワンの技術をもとにグローバルニッチの『小さなNO1シェア』を数多く持つ企業体になって、グローバル展開をめざす」と語っている。

吉川氏によると、吉川グループで生産する調理用の「雪平鍋」は日本国内のみならず世界の主要国でも、その品質のよさなどが評価され、世界全体で50%超のトップシェアを持つ。同じようにステンレス製の移動棚、書類ボードなども日本国内で吉川グループだけの独自製品となっている。そこで、これらの強味を生かして『小さなNO1シェア』をめざしたい。このためにも研究開発投資、人材開発投資も続け、存在感のある企業をめざす、という。